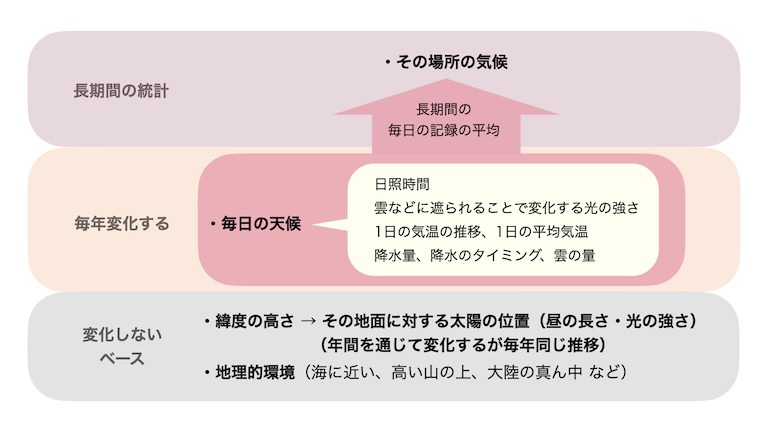

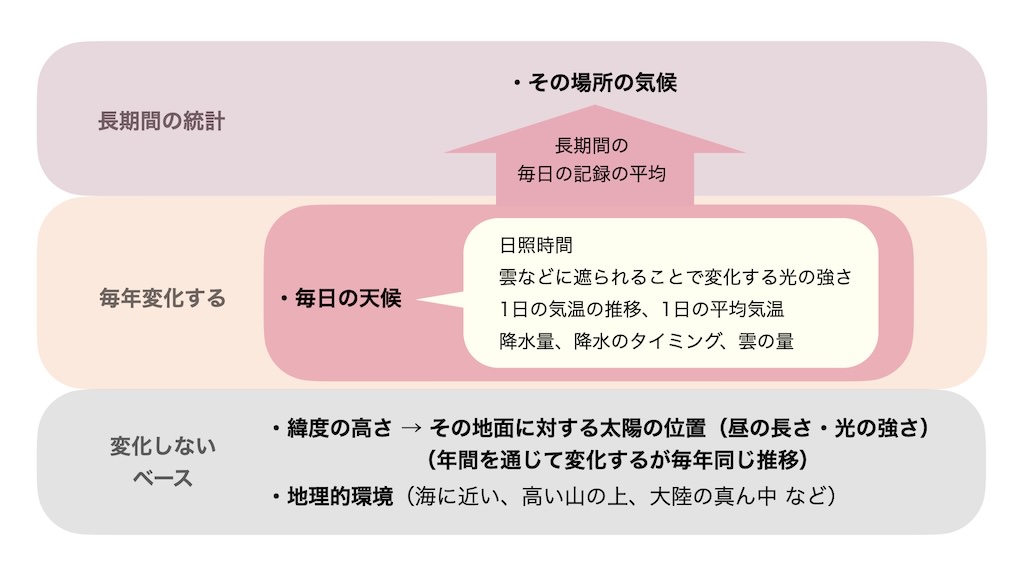

今日から気候編に突入していきます。気候とは、毎日変化する天候を長期間記録して出した平均値のことです。1つの場所の天候や気候を把握したり、複数の場所をどんなふうに比較できるのかが面白いところですね。今回は大掴みに全体を見渡してみて、次回からは1つずつ用語を確かめていきます。

変化しないベース、毎日・毎年変化しうる天候、その長期の統計である気候とは

緯度・地理的環境は「変化しないベース」

光・気温・雨は、毎日変化していますが、無秩序に変わっているわけじゃなくて、ベースがあった上で変化しています。そのベースというのは、その場所の緯度の高さや地理的環境などです。

緯度の高さ次第で、その地面に対して太陽がどう動くかが決まります。そうすると、その日の日の出と日の入りの時刻が決まります。ここは重要なのでおいおい詳しく見ていくので今日はざっくりいきますけども、例えば、夏至の日(一年で一番昼の時間が長い日ですね)の東京は昼の時間が14時間35分で、同じの日ブルゴーニュのコート・ドールでは昼の時間が16時間3分です。この昼の時間の長さは、年間を通じて変化しますが、同じ場所に対しては毎年同じ流れをたどりながら変化します。ちょっとずれてきちゃったら、うるう年を使って調節しますよね。だからほぼ一定と言っていいわけです。

もう一つのベース、地理的環境というのは、海からの距離とか、標高なんかです。これもちょっとずれてきます。大陸プレートが移動しているので、将来、日本はハワイとくっつくとか、地中海は無くなるよっていうのは結構遠い未来で、ワインの歴史とか一人の人間の寿命の規模からしてみると、毎日の少しずつのその変化は無視できる。なので、これら地理的環境もほぼ一定と言っていいものです。だから、緯度・地理的環境は「変化しないベース」なんだと言ってしまおうということですね。

日照時間・光の強さ・気温・降水量・降水のタイミングは「毎日変化しうる天候」

こういういわゆる変化しないベースがあった上で、毎日変化する要素が存在しています。例えば、夏至の日にシャンボール村には16時間3分昼の時間があるということは毎年変化しないけど、でも、今年の夏至の日は雲の量が多くて日照時間が8時間だった。去年の夏至の日は一日晴天だったからまるまる日照時間になった。一昨年は一日雨で日照時間は0だった。こんなふうに毎年その日の日照時間が違うというのはよくあることですよね。

他にも、雲に遮られて光の強さが変化する。北から風が吹いて1日の気温が低めで推移する。それに伴って1日の平均気温も低くなる。今日は降水量が多かった。降水のタイミングも今日は昼に降った、夜中に降った・・・・などなどです。こんなふうに毎日・毎年変化しうるのが天候です。

長期間の平均は「統計である気候」

そして、この変化する要素を記録して、長期間の平均値を出したものがその場所の気候というものです。

明日いきなり東京がマイナス20度になったりしないし、ブルゴーニュで収穫の日に突然50度を超えた暑さになったりしないのは、変化しないベースがあった上での変化、天候だからです。そして、それが長期間にわたって観察記録されてその場所の気候という概念になるので、ベースと気候にも関係性が見えてくるんですよね。

変化しないベース、毎日・毎年変化しうる天候、その長期の統計である気候。ベース、天候、気候。この3つを押さえた上で、比較していくとワイン産地の特徴が見えてきます。

5種類の比較でワイン産地の特徴を大掴みしてみよう

ではここから、AとBという2つのワイン産地をどんなふうに比較できるのか、5種類の方法で比べて特徴を大まかに見ていきましょう。

1つ目は、ベース部分の比較です。Aの緯度や地理的環境をBの緯度や地理的環境と比較してみる。えっこのワイン産地ってこんなに北だったんだ?!とか、具体的に比較してみると結構驚くこともあります。北半球では、より北にあれば、夏には昼がより長い場所ということになります。

2つ目、Aの気候とBの気候を比較してみる。そうするとベースからして、こういう気候になるんだーというのが大掴みでわかります。北にあっても海が暖かい海流だから比較的温暖なワイン産地なんだなとか。ワインの資料で地理的環境と気候の項目を読むのが面白くなります。

3つ目は、Aの気候とAの毎年の天候を比較してみる。同時に、Bの気候とBの毎年の天候を比較してみる。そうすると、Aの毎年の天候がものすごく多様で変化しやすいのに比べて、Bはブレが少ないということに気づいたりします。これは、収穫したぶどうの質や量に年毎の差として現れる可能性があります。Aはワインのヴィンテージ差が激しい産地なのかななんて想像できます。

4つ目は、じゃあAの今年はどんな年なのか、去年と比べてみる。毎年と比較してみる。そうすると、計算上平均は存在しているんだけど、平均通りに推移している年なんかない、毎年が唯一の年なんだと気づいたりします。もちろん、この段階でそれぞれの年のワインをテイスティングしながら天候と比較(いわゆる垂直テイスティングですね)しても面白いですよね。そしてもっと突っ込んで知りたい場合は、ぶどう樹の生長サイクルや生態学と一緒に、その年の天候の推移を見ていくと具体的な事にどんどん気づけるようになります。おいおいそれも見ていきましょう。

5つ目は、Aというワイン産地の中で細分化して、隣村と比較してみるとか、同じ村の中でも区画別に比較しても面白いです。ぶどう樹の生長と天候の関係がより鮮明に見えてきます。

変化しないベース、その上で毎日変化する天候、その長期的な統計としての気候をこんなふうに5種類に分けて比較することで、そのワイン産地や区画の特徴を大まかに掴むことができますし、セパージュや栽培の特徴にも繋がっていきます。

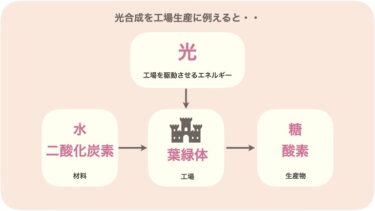

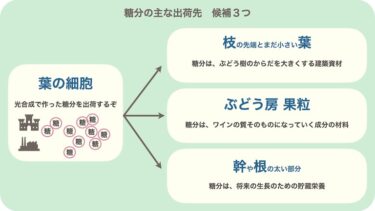

ワイン用のぶどう栽培に対して、気候が影響を大きく与える要素は、光、温度、雨です。次回から1つずつ見ていきましょう。

こちらが音声版『宇宙ワイン』です。