ワインの資料の地質の項目って、独特な記述がありますよね。今回は、今までの地質の話を簡単に振り返りつつ、その独特な記述に混乱しそうになる時用に、いくつか読み方のコツを見ていこうと思います。

土と岩を別のものとして考えるのはどうして?

ぶどう畑を掘った時にできるその垂直の断面、その面を3層に分けることができて、そのうち一番上の土の層と、一番下の岩の層を別のものとして考える必要があるということでした。

同じ母岩から、バリエーションのある土ができるから

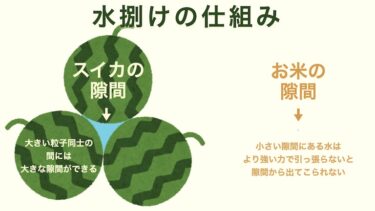

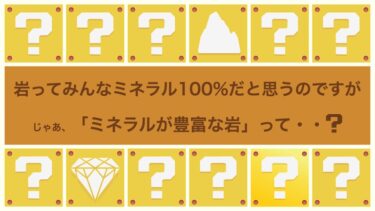

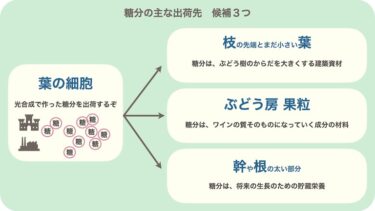

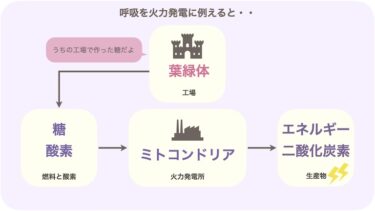

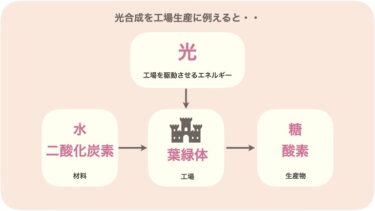

なぜなら、同じ母岩から質に差のある土ができるうるからでしたよね。母岩から土ができているので土は母岩由来の特徴を持っているけど、バリエーションがある。ここのところをちょっと振り返ってみると・・、岩が砕けてできた粒子が、土の容量の大部分を占めている基礎材料ですね。粒子はサイズで分類できて、大きい方から砂・シルト・粘土と呼ばれているんでしたよね。そして、同じ母岩由来の粒子だったとしても、どれだけ風化されたかとか・どのように変質されたかによって、土の中でこれら3種類の粒子の含有比率が変化するってことでした。それはつまり、その土の土性(土のテクスチャー)に違いが出る、農業に大きな影響を及ぼすということです。母岩が同じでも土に差ができるから、岩と土を別のものとして考えたいってことでした。

違う母岩から、似た土ができる場合もあるから

逆に、土の構成がほぼ同じでも、その母岩が違う場合もありえます。具体的に言うと例えば、2つの区画があったとして、そのそれぞれの土の基礎材料である粘土と石灰質の含有比率が同じであったとしても、その下にある母岩の石灰岩の種類が違う場合がありえます。その2つの石灰岩が含んでいる粘土質と石灰質の比率が異なる場合です。それらの母岩は、別の時代にできた違う名前の石灰岩で、その石灰岩の名前がワインを評価する時に重要視される時があります。

すごく似た2つの岩だけど、片方は推してる岩だから・・!

また、それとは違う2つの区画で、それぞれの区画の母岩の石灰岩を比較してみると、成分で言えば1%ほどの違いなのに、別の時代にできたそれぞれに固有名詞を持った石灰岩であって、その岩の固有名詞こそが、このワイン産地やこのワインが好きな人たちにとってみると、注目ポイントになっているのも事実です。このことからも、岩と土を別のものとして考えたいってことですね。

こんな理由から、ワインの資料で地質の項目を読む時の第一のコツとして、その文が土の説明をしているのか、それとも岩の説明をしているのかを見極めながら文章全体を理解するのがおすすめですと言っていました。

「母岩とワインの質の因果関係」は謎。だから解釈が無限に・・

とは言っても、どのようなメカニズムで母岩の違いがワインの質に差を作り出すのか、科学的にわかっていないのも事実です。だからこそ、専門の書籍では地質についての記述には、書く人の考えが強く出る部分でもあります。

ワインのためのぶどう栽培にとって、土の種類が重要なのか、母岩の種類が重要なのか、両方がトータルで重要なのか、それとも土と母岩の種類なんて関係なくて、ぶどう樹が栄養学的に問題なければつまり、収穫量やその質に満足いっていれば土と岩の名前を知らなくてオッケーという考え方だってあります。

もう一度、ワインの資料の地質の項目に戻って考えてみると、地質についての情報量が多く書かれている場合、もともとは、そのワイン産地の人々やそれを取り巻く人々が、「ワインと地質の因果関係」を重要視していたからですよね。

現在は需要があるため、どんな国や地域のワインの資料の中でも、地質についての記述を見つけることができます。

地質とワインの質の関係について、重要視してこなかった産地の人々からしてみるとワインの資料に地質の項目があること、それが充実していることが不思議に映るのも頷けます。

「石灰岩の小石が混ざる粘土石灰質土壌」って土の説明?それとも岩の説明?

土の説明なのに、岩の名前が出てきて混乱します。例えば、「石灰岩の小石が混ざる粘土石灰質土壌」というような文です。そうですね。これは「小石や砂利が土に混ざっている」という型に当てはまる文です。この例文の場合、小石が石灰質なので「石灰岩の小石」と書いている。なのでもちろん、「石灰岩の小石」を「石灰質の小石」って言い換えても伝わるかなと思います。

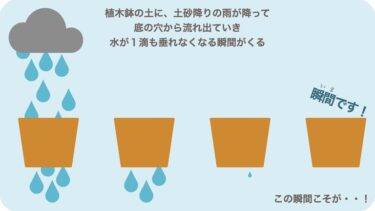

ここでもう一度押さえておくと便利なのは、”土の狭い意味での定義”です。「小石や砂利は土に含まれない」いんでしたよね。土の狭い意味での定義では、土の基礎材料を構成するのは2mm以下の粒子、砂・シルト・粘土です。だから、この例文では土壌に小石が混ざっているという表現になっています。

なので、この例文が説明しているのは、一番上の層である土の中に小石や砂利が混ざっていたり、表土に小石や砂利が乗っている状態ですね。そして、その小石や砂利がどこからきたかというと、その真下にある母岩の破片かもしれませんし、その区画より高いところから転げ落ちてきた石かもしれません。両方が混ざってる可能性もありますね。ちょっと土を掘ってみたら、その妄想を確かめられるかもしれないです。

ワインの資料の地質の項目あるある、次回に続きます。

こちらが音声版『宇宙ワイン』です。