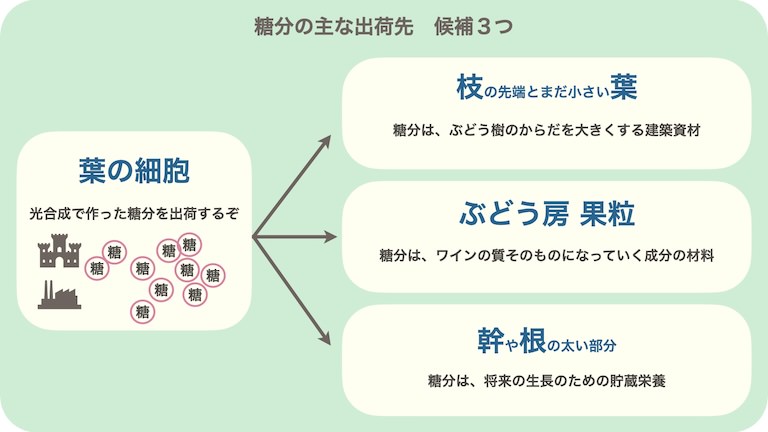

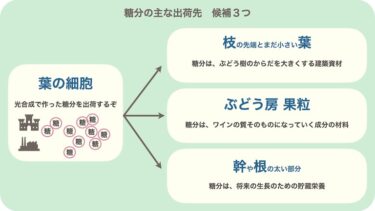

さあ、ついに糖分は葉の細胞の外へ出荷されていきます。その主な出荷先の候補は3つです。

糖分の出荷先の候補3つ

1つ目の候補は、枝と葉です。環境に合わせて枝をもっと伸ばしてより高く遠くへ、なおかつ新しい葉の枚数も面積も増やす。つまり糖分は、ぶどう樹の体という建築物を大きくするための建築資材になります。

2つ目の候補は、ぶどう房、果粒です。(かじつのつぶ、かりゅうです)果粒を生長させる。種が発芽できるようになるまで成熟させる。果肉を甘くする、だけじゃなくて糖分は酸・色素・タンニンへ・香り成分の前駆体と展開していきます。つまり糖分はワインの質そのものになります。

3つ目の候補は、幹や根の太い部分です。ここで糖分はデンプンの形で、将来の生長のために貯蔵されます。春、葉っぱが1枚もなくて光合成できない時でも、このデンプンを溶かしてぶどう樹はどんどん細胞分裂できる、今年最初の葉っぱを広げられるわけです。

なので出荷された糖分は、枝や葉に行くか・ぶどう果粒に行くか・幹や根に行くか、主に3つの可能性があるということでした。さて、ここから今日の本題に入っていきます。

土の中の水分量と糖分の出荷先の関係

この3つの候補の中から、ぶどう樹はどのように糖分の出荷先を決定しているか。それは、土の中の水分量で決まります。

土の中にぶどう樹が自由に使える水分があって、その量を、潤沢にある、適度に不足している、足りないの3つに分けてみていきましょう。

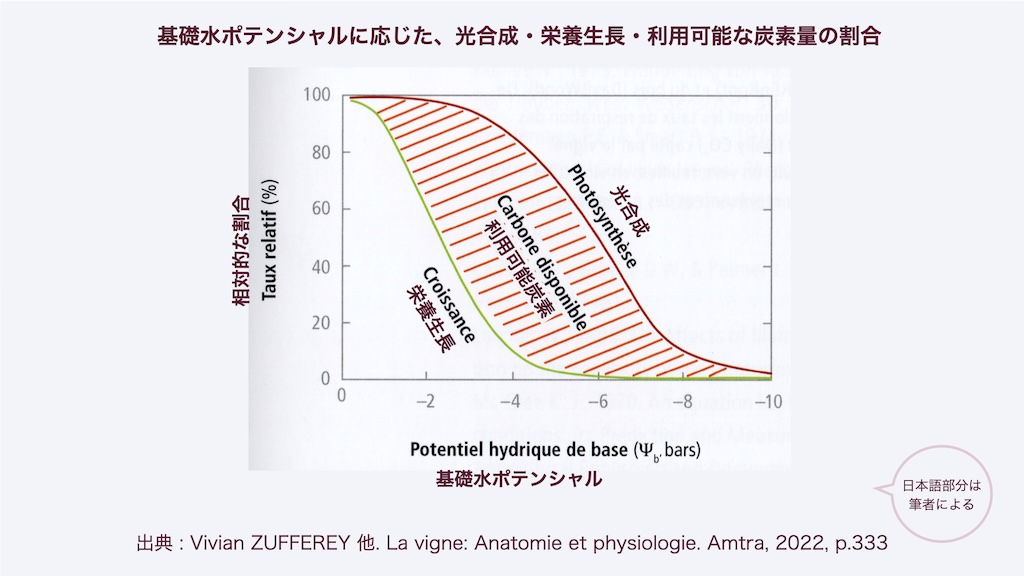

土の中に水分が潤沢にある(-0.5〜-1bar)

ぶどう樹の光合成が最も効率よく進みます。この時に作られる糖分を100%として基準にしましょう。この時できた糖分の大部分は枝や葉の生長に使われます。果粒と幹や根への供給はほんの数%です。

土の中の水分が適度に不足している(-3〜-6bar)

光合成は100%と言わないまでも90-80%充分に糖分を作り出しています。その一方で、枝や葉の生長に供給される糖分は20%を下回ってほんの数%にまで落ちていきます。その分、果粒と幹や根へ供給されます。

土の中の水分が足りない(-7〜bar)

光合成は20%から数%へ下がります。枝や葉に供給される糖分はすでに0です。作られたそのわずか数%の糖分が果粒と幹や根へ供給されます。この水分量はぶどう樹が枯れてしまうほどではないけど、光合成のためにも、ぶどうの質のためにも足りません。

なので、ワイン作りのためのぶどうの質を考えると、特に果粒の生長期から成熟期は土の中の水分量は適度に不足しているのが望ましそうですね。

ではここから、水が潤沢にあるとか適度に不足っていうのは具体的にどのくらいの数値なのか見ていきましょう。

土の中の水分量を客観的に測るのはとても難しい

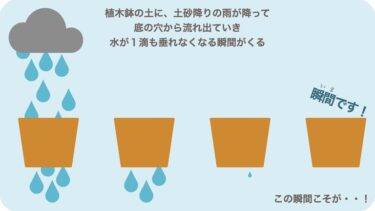

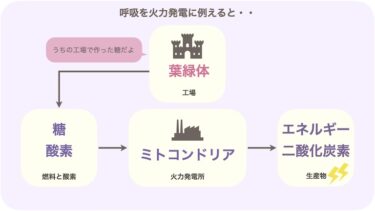

先にちょっとだけ前提の話になるんですけども、土の中の水分量って、客観的に測るのはとても難しいんですよね。例えばコップ1杯H₂Oを植木鉢の土に撒いて、土が吸い込んでいく。底の穴からは1滴も垂れてこない。ってことは、この土の中にコップ1杯200cc分のH₂Oがあるのかというと、そうではなくなってる。H₂OのHとOがもう離れ離れになって、別の原子とくっついて別の分子を形作って、もう水じゃあなくなってる場合があるからです。

もしくは、その土の微生物に飲み込まれて、体の一部になっている。そして、その微生物が排泄したら、さっきのHやOは有機物の一部になって出てきます。で、またその有機物を他の生き物が食べて、生きて、排泄して・・と、HとOが土のサイクルの一部になるわけです。有機物・無機物・生き物・水と空気が切り離せない関係を作ってる”土”というのは物の名前ではなくて、5要素がぐるぐる回るシステムの名前なんでしたよね。だから土に吸い込まれたH₂Oをそっくりそのまま取り出すことはすごく難しいし、だからこそ土の中の水分量を測ることは原理的に難しいんですよね。

なので、客観的にその土に水がどれだけ含まれているのかを測るのを諦めて、「ぶどう樹の根がどれくらいの圧力で吸えば、水が土から根の中に入ってくるか」を基準に考えます。それが、マイナス○バールという引っ張る圧力の単位ですね。「-1barは-10barよりも吸う力が弱い=(より弱い力でも水を吸い上げられるということは)土の中の水分量が多い」というわけです。

今日引用したグラフを読んでみると、土の中に水分が潤沢にあるを-0.5〜-1bar、適度に不足しているを-3〜-6bar、水分が足りないを-7〜barとしています。

適度な水分不足が果粒に大量の糖分をもたらす

もうちょっと詳しく数字を見てみると、このグラフでは-2barになったところで枝と葉に供給される糖分がガクッと下がるんですよね。でもこんなふうに土の中の水分量が減ってきたとしても、この-2barくらいだったら光合成の効率は下がっていません。まだ充分な糖分を作り続けます。そして、そのたっぷりの糖分がぶどう果粒と幹や根に送られる。大量に糖分はできてるけど、枝や葉の生長には使われない絶妙なゾーンです。

具体的な数値は実験やセパージュによって微妙なズレがあります。でも、ぶどう樹の性質として、「土の中の水分が適度に不足していることによって、ぶどう果粒に大量に糖分が供給される」というメカニズムがあることには変わりはありません。

土地 × 気候 × ぶどう樹 × 仕事

一般的に、雨が多すぎる土地はぶどう栽培に向かないとか、有名なワイン産地は水捌けのいい土地だとかって言われてきた背景にはこういう絡繰あったわけですね。なので、このメガニズムを理解して解決することで、それまで不向きだと言われてきた土地でも、今は情熱と技術で美味しいワインを作ってる人たちはいっぱいいますよね。または、灌漑しないといけない地域での栽培の場合も、水を一滴一滴単位で管理することで、ぶどう樹の健やかな生長とワインの品質を両立することに成功しています。

こんなふうに、水捌けの良さという土地の要素、雨の量や回数といった気候の要素、土の中の水分量で糖分の出荷先が決まるというぶどう樹の性質の3つが組み合わさって、ぶどう果粒の質というたった1つの結果になって現れるものを私たちは眺めているというか、味わっている・・のかと思いきや、そこに人間の知とか、技術も組み合わさっているんですね。農業ですよね、本当に面白いなと思います。

こちらが音声版『宇宙ワイン』です。