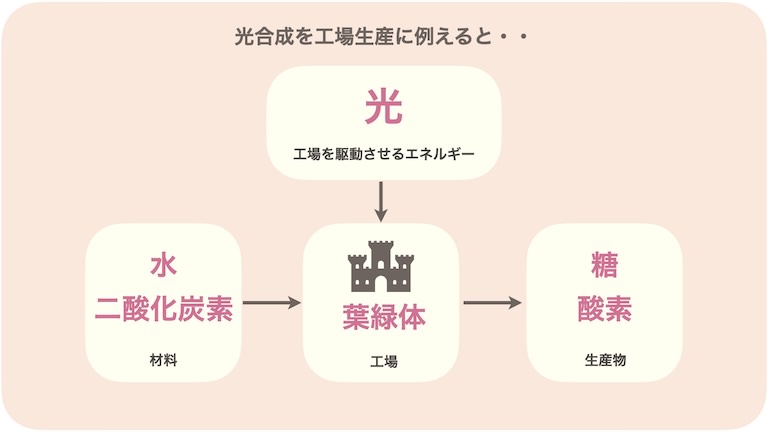

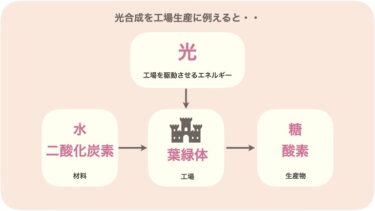

今日は、光合成と光の話です。光合成のことを無理やり工場生産に例えると・・葉緑体が工場で、材料は水と二酸化炭素、生産物は糖と酸素、そして、その工場を駆動させるエネルギーが光だと言えます。

糖 保存しておけるエネルギー

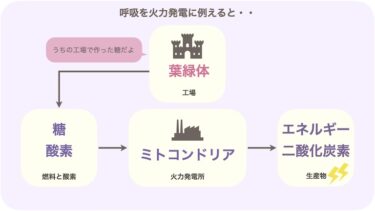

光はエネルギーなんだから、植物はそのまま光エネルギーを使って生きればいいのに、どうして糖という形のエネルギーにしているのかというと。糖は保存できるエネルギーだから、夜や曇りで光がない時でも植物は糖だったら使えます。しかも、春先に葉っぱがなくて光合成できなくても、去年までに貯めておいた糖をとかして生長をスタートできます。ぶどうの葉は秋には全部落葉しちゃって越冬できないですから、毎春葉っぱを1枚いちまい広げてやっと本格的に糖を作れるようになるんですよね。

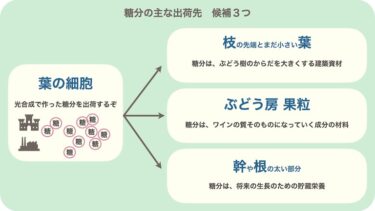

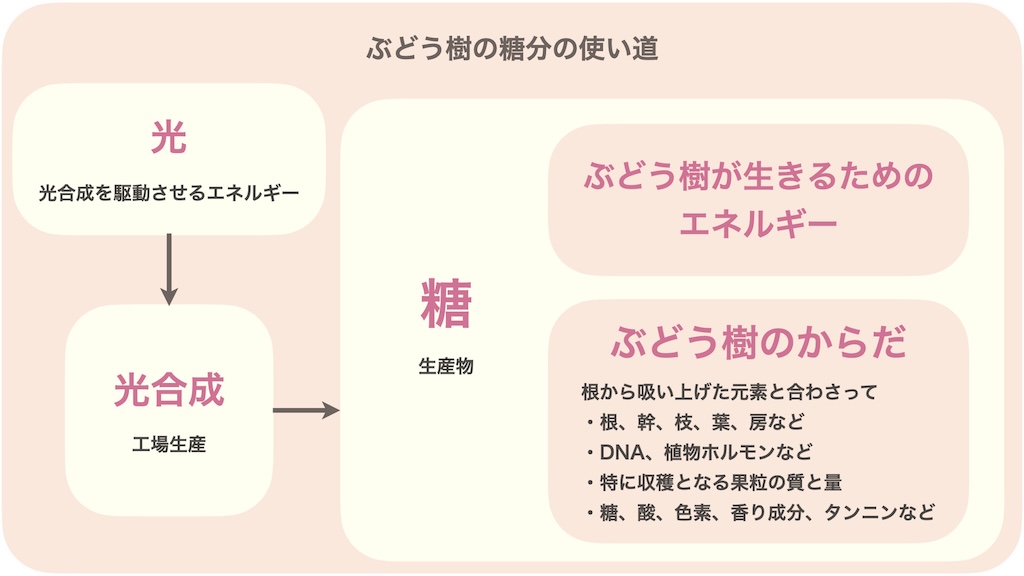

糖 ぶどう樹のからだにも、ワインの質にもなっていく

そして、もう1つ重要なのは、糖は生きるためのエネルギーとしてだけではなく、ぶどう樹の体になっていくんでしたよね。ぶどう樹の体はどこもかしこも糖を材料にできている。ワイン寄りの観点で言っても、ぶどうの甘さ、酸、香り成分、色素も、タンニンも糖から展開してできた成分ですよね。これはこのポッドキャストの2回目と3回目で見てきました。土からの必須元素14種類もぶどう樹を作るために必要不可欠な存在なんだけど、でも量としては、炭素と水素と酸素の登場回数が圧倒的に多い。だからとにかく、光合成の生産物が大量に必要だっていうのが今回の文脈ですね。毎度のように強引な展開ですけども、お付き合いください。じゃあ、ぶどう樹が効率よく光合成するにはどれくらい光が必要でしょうか。光について見ていきましょう。

光には粒子としての性質と波としての性質がある

太陽の輝きと熱は、太陽の中で起こってる核融合反応によるものです。核融合反応では4つの水素原子核がくっついて、1つのヘリウム原子核になるんですが、そこで失われた質量の分だけエネルギーが出ます。そのエネルギーの一部が光で、四方八方に放射されていて地球にも届いているんですよね。光には粒子としての性質と、波としての性質の両方があります。

光の強さ

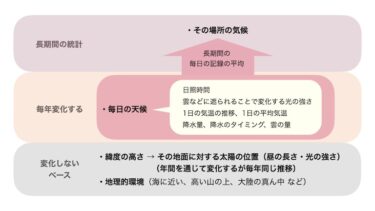

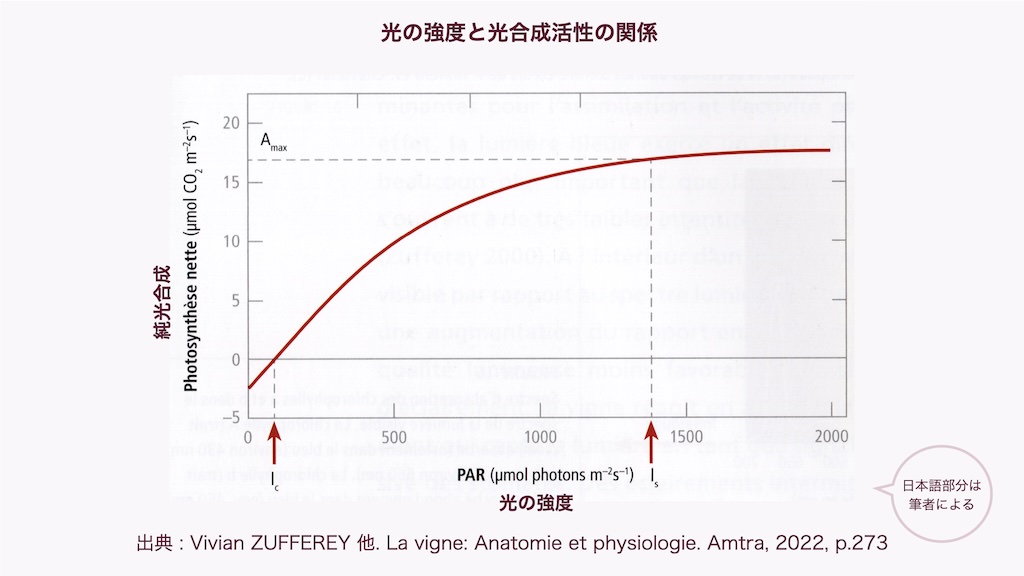

光の粒子としての性質は、ぶどう樹にとっての光の強さとして観察できます。それは、1平方メートルの面に対して、1秒間に何粒の光の粒子(光子)がぶつかるかという考え方です。単位としては、µmol m-² s-¹(マイクロモル パー 平方メートル パー 秒)と表されます。

ぶどう樹はおよそ1400µmol m-² s-¹(マイクロモル パー 平方メートル パー 秒)の光で、最も活発に光合成するというデーターが以下の引用のグラフです。明るくなるごとに、だんだん光合成の効率が良くなっていきます。このグラフでは、200と1000とでは光合成の速さが3倍も違います。1秒間に作り出せる糖の量が3倍になるということです。

ブルゴーニュでは真夏の晴れた日に、日の出から2時間くらいすると東向き斜面では1000に達します。曇り空が50〜200。真夏の直射日光の厳しい時間帯だと2000ほどになりますが、光の強さが1400を超えると光合成の速度はほとんど変化しません。

じゃあ、1000 µmol m-² s-¹ってどのくらいの数なのかと言うと、1秒間に1平方メートルに対して602京2000兆の光の粒が当たっているという計算になります。602,200,000,000,000,000,000。これは、6022 に ゼロが20個続く数です。膨大〜。ぶどうの葉のサイズってセパージュにもよりますけど、だいたい私たちのてのひらくらいです。これが集まって1平方メートルになったときに、これくらい光の粒を浴びるとちょっといい感じということですね。

光の波長の長さ

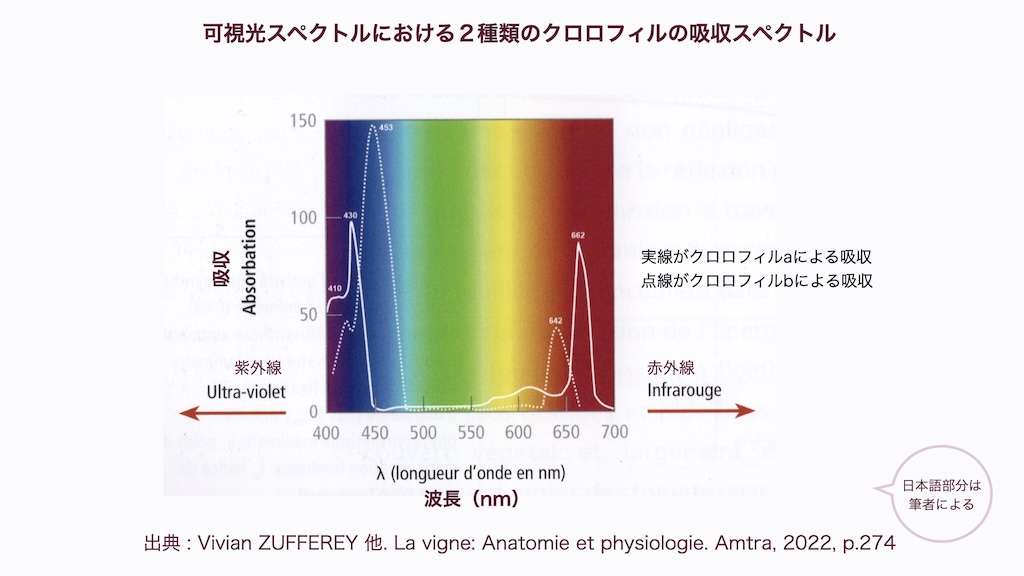

では、光の波としての性質に注目すると、ぶどうの葉がその表面で効率的に吸収できる光の波長があります。それが、青の波長と赤の波長です。

太陽の光には、虹の七色のグラデーションが含まれていますよね。その外側には人間には見えない紫外線や赤外線もあります。目に見える光の波長は400~700 nm(ナノメートル)の間で、虹は波長が短い方から順に、紫、青、緑、黄緑、黄、橙、赤まで。その間には名前はつけられないくらい、無限に豊かなグラデーションが挟まっていて、葉緑素からしてみると微妙に吸収しやすい青と赤の波長の光があります。もう少し詳しい数値がこちらです。

ぶどう樹の波長の好みで言うと、葉緑素にはクロロフィルaとクロロフィルbの2種類があって、赤と青の波長が好きなことに変わりはないんですが、それぞれに好みにずれがあります。クロロフィルaが好きな青は(約430nm ちょっと紫寄りの青です)と赤(約660nm)、クロロフィルbが好きな青は(約450nm)と赤(約640nm ちょっと橙寄りの赤です)の波長でそれぞれ最もよく吸収するということがわかっています。

一方で、緑の波長は葉の表面では吸収されずに、葉の組織の中に潜っていって、その途中で何度も屈折してぶつかった葉緑体に吸収されたり、吸収されずに葉から再び外に出てしまいます。その外に出ちゃった緑の波長が私たちの目に入るので、ぶどう樹の葉は緑色に見えるということですね。

ぶどう樹は光合成で作った糖をもとに体ができているから、光がなかったらそもそもその体が1グラムも存在しないくらい、ぶどう樹は太陽と一体のものです。一体なはずなのに、ものすごく遠くから、それこそ光の速さで届いて、夜はお休みで、雲に阻まれて反射していっちゃったら届かないし、工場も設計図も材料も万全に揃ってるのに、稼働しないって面白い。快晴が連日続けば、その成果がワインの質になって、何十年でも瓶の中で保存し続けられる、飲み込まれれば記憶にもなる、思い出すことによって何度でも太陽を感じられる。光って面白いですね。

こちらが音声版『宇宙ワイン』です。