さて今回は岩シリーズの最後、第三の岩、変成岩をとりあげます。

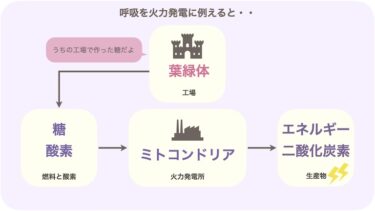

変成岩は、火成岩や堆積岩に熱や圧力がかかって変質してできた岩です。ぶどう畑の母岩として見つかる変成岩には、片岩、片麻岩、角閃岩なんかがあります。

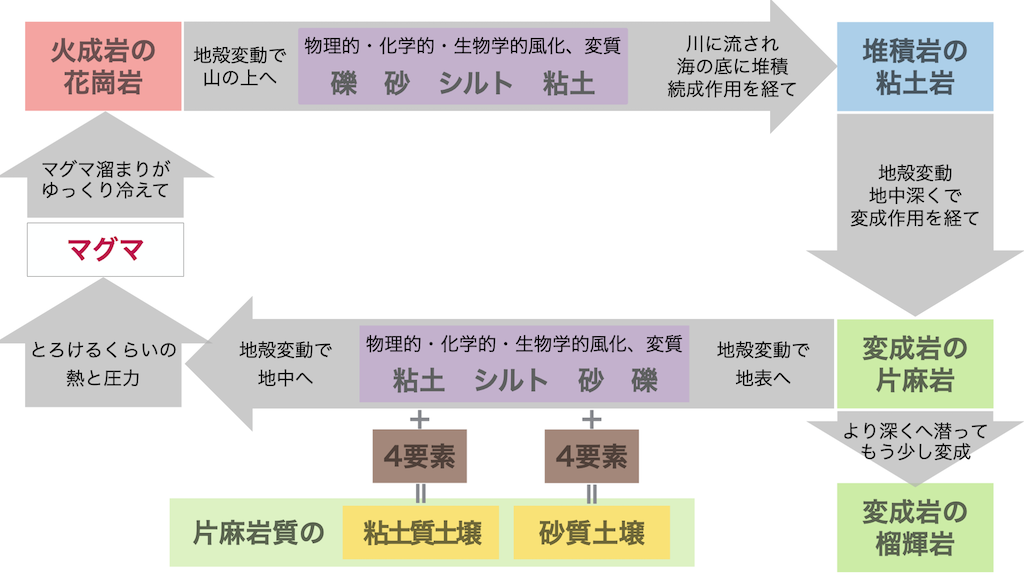

岩っていうのはそもそも、無機物の結晶でできていて、それぞれの結晶のことを造岩鉱物と呼ぶという話をしていました。そして、「岩は造岩鉱物の集まりで、造岩鉱物は分子の集まりで、分子は原子の集まりだ」というとこでした。この話の流れでいくと、今回の変成岩の片岩、片麻岩、角閃岩はどんな種類の造岩鉱物でできていて、それらが風化するとどんな土になっていくのか見ていきましょう。

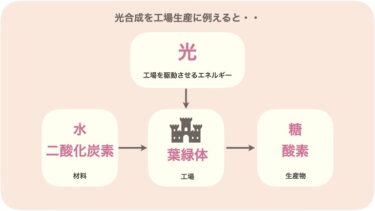

源岩(原岩)× 熱 × 圧力

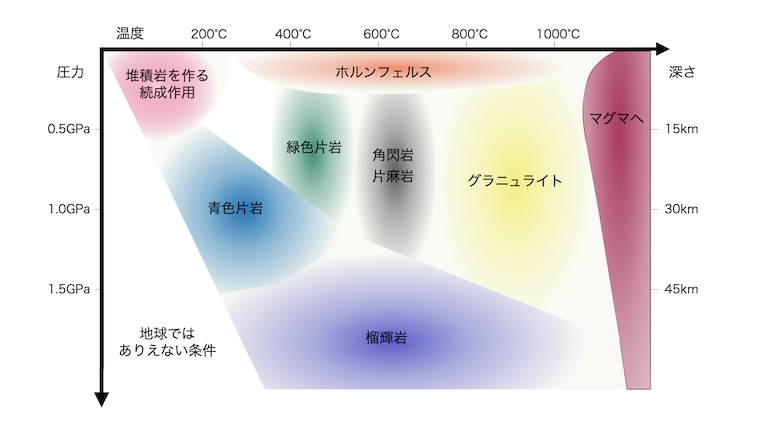

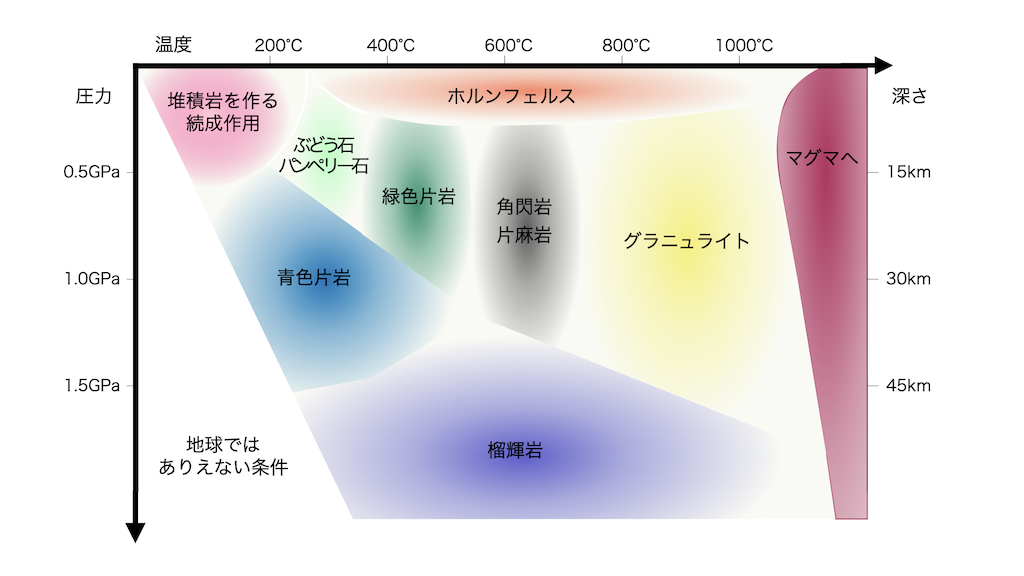

の図を参考に筆者が制作

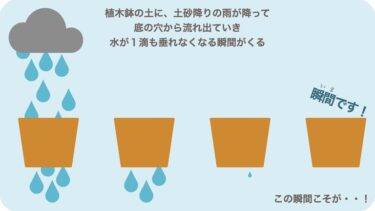

地中の熱や圧力といっても、溶けてマグマにはならない程度の絶妙なレベルだからこそ変成岩になるというのが面白いところです。深さは地中数十キロメートルくらいまで、熱は千度くらいまで、気圧は一万数千くらいまでの範囲の中におさまります。温度、気圧、元がどの岩だったか、この3つが掛け合わさって、いろいろな種類の変成岩ができあがります。

元の岩、元の岩のことを源岩と呼びますけど、この源岩が同じであっても温度や圧力の組み合わせによっては違う変成岩になるということですね。逆に温度や圧力が同じでも源岩が違えば異なる変成岩ができるっってことです。

ぶどう畑の母岩としての変成岩は、片岩、片麻岩、角閃岩

片岩

片岩(へんがん)には、薄く剥がれやすい片理(へんり)という特徴があります。片理は、変成作用の間に一方向から強い力が掛かることで鉱物の向きが揃って、面状の構造ができることで生じます。

片岩の主な造岩鉱物は

黒雲母(K(Fe, Mg)₃AlSi₃O₁₀(OH)₂)、白雲母(KAl₂(AlSi₃O₁₀)(OH,F)₂)、石英(SiO₂)、カリ長石(KAlSi₃O₈)、斜長石(CaAl₂Si₂O₈ – NaAlSi₃O₈)・・のような一般的な鉱物なんですが、片岩にはさまざまな種類が存在します。上記以外の造岩鉱物を含むから、多様な片岩になります。その源岩に含まれていた成分が、変成作用を受けることでさまざまな造岩鉱物になるからです。それはその片岩の色にも現れます。黒白赤青緑、いろいろな色の片岩があって、その色や鉱物を冠した〇〇片岩という名前がつけられています。

なので片岩が母岩になっているぶどう畑を詳しく知りたい場合、その畑の片岩が何片岩なのかがポイントになってきますね。それがわかると、その片岩の造岩鉱物は何なのかや、そこに含まれている複数の造岩鉱物の比率などがわかります。もしかしたら、変成される前はどんな岩だったのかもわかってきて面白いかもしれません。

こうして、その固有の片岩がわかったら、その片岩が風化してできた土はどんな特徴を持っているか、つまりどの造岩鉱物がどれだけ風化してできたどんな土性の土なのか・・、と情報を集めていくと、そのぶどう畑の母岩とその子供である土の特徴が総合的に見えてきます。

片麻岩

片麻岩(へんまがん)の特徴は、大粒の鉱物の結晶が並んでシマシマの模様を作っている片麻状組織(へんまじょうそしき)があることです。

片麻岩の主な造岩鉱物は

石英、カリ長石、斜長石、黒雲母、白雲母、角閃石などです。

片麻岩の場合も、源岩が何かによって造岩鉱物の種類や比率が変わります。片麻岩を元々どの岩だったかで分類すると、花崗岩などの火成岩を源岩にした正片麻岩と、砂岩や粘土岩などの堆積岩を源岩にした準片麻岩に分類できます。

このことから分かる通り、粘土岩を構成している粘土は、熱や圧力を受けることによってもう一度、黒雲母をはじめとしたこれら造岩鉱物に変化できるということですよね。粘土は元々、黒雲母や長石類が風化して変質してできたもので、それが地中深くで熱や圧力にさらされるともう一度元に戻る。

地中のその深さも熱もかかる力も時間の長さも、一人の人間が感じられない単位のものばかりですが、地表に出てきたこの片麻岩は、風化して土になってしかもぶどうが栽培できてワインになってますから、あなたも味わえますよ!ってなんかでたらめなセールスみたいになってきてますが、面白いです。

角閃岩

角閃岩(かくせんがん)は片岩の仲間なので、鉱物が一方向に並ぶ模様が見えます。

角閃岩の主な造岩鉱物は

角閃石(Ca₂(Fe, Mg)₄Al(AlSi₇O₂₂)(OH)₂)と斜長石(CaAl₂Si₂O₈ – NaAlSi₃O₈)です。

片岩、片麻岩、角閃岩の風化と土

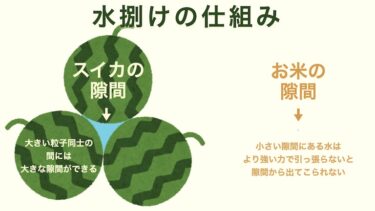

片岩、片麻岩、角閃岩ともに、岩の構成としては火成岩に似ているので、風化も同じように起こります。造岩鉱物の中でももろいものから、物理的・化学的・生物学的風化の中で、砕けて小さな粒子になっていく、溶けて変質していくものもある、粒子が失われたりこの場に留まったりしながら、砂・シルト・粘土といった土の基礎材料になります。

なので、火成岩の風化で見てきたところと同じように、同じ岩からでもその中に含まれている1つひとつの造岩鉱物がどれだけ風化を受けるかによって、砂・シルト・粘土の比率が異なる土になりうる。砂質土壌にも粘土質土壌にもなりうる。つまり同じ岩から風化の度合いによって土性の異なる土ができあがります。

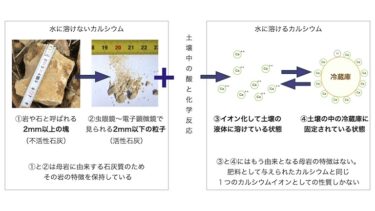

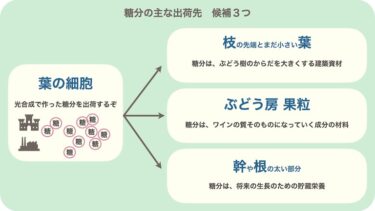

また、それぞれの造岩鉱物に含まれている元素には、ぶどう樹にとっての必須栄養素がいくつも見つかります。カリウム、マグネシウム、カルシウム、鉄などですね。これはカルシウムしかない石灰岩とは大きな違いですよね。

次回は、これまでのまとめをしながら、ワインの資料の地質の項目を読む時のコツを見ていきましょう。

今回の音声版はこちらです。