地球には重力があるので、水は高いところから低いところへ流れていきますよね。それなのに、水捌けの悪い土はどうやってたくさん保水しておけるのかというと、重力の下に引っ張る力よりも、土が水をここに留めておこうとする力のほうが強く働くからです。砂質土壌は水捌けがよくて、粘土質土壌は水捌けが悪い。どうしてそうなるのか、詳しく見ていきましょう。

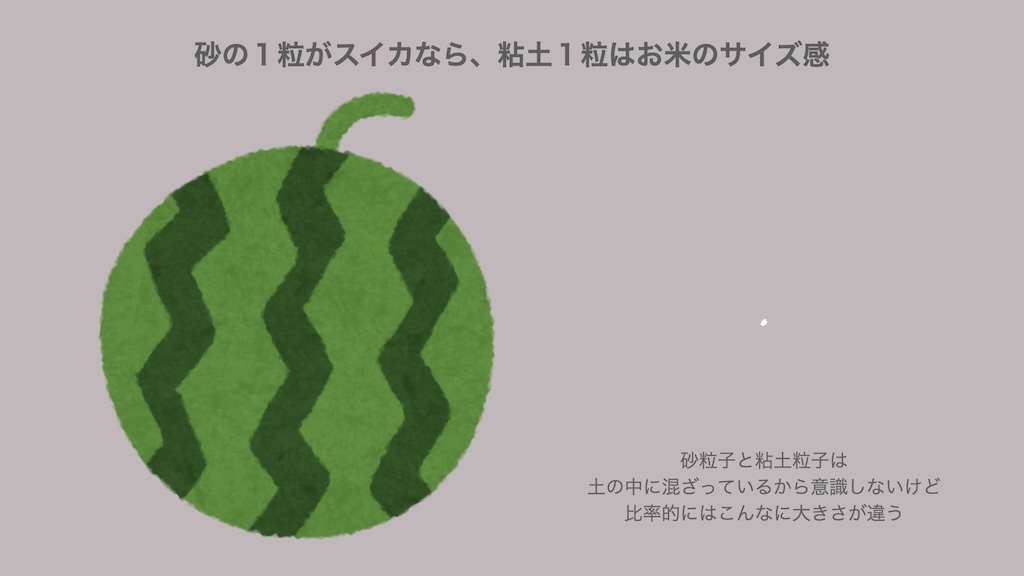

砂が大玉スイカなら、粘土はお米

まずは、砂と粘土の粒子のサイズを振り返っておきましょう。砂は2mm〜62.5μm、粘土は4μm以下の粒子です。これらの中間にはシルトがありますけども、サイズ感としては砂と粘土の比較がわかりやすいので、今日はシルトはお休みです。砂の1粒を大玉スイカだとすると、粘土の1粒は米粒くらいです。かなり違いますよね。

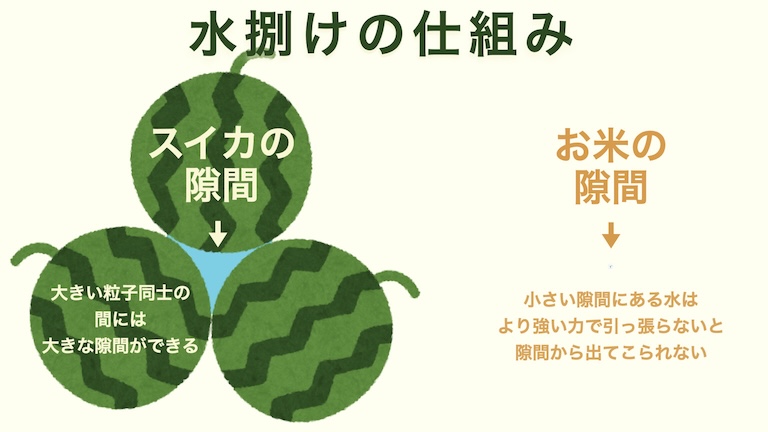

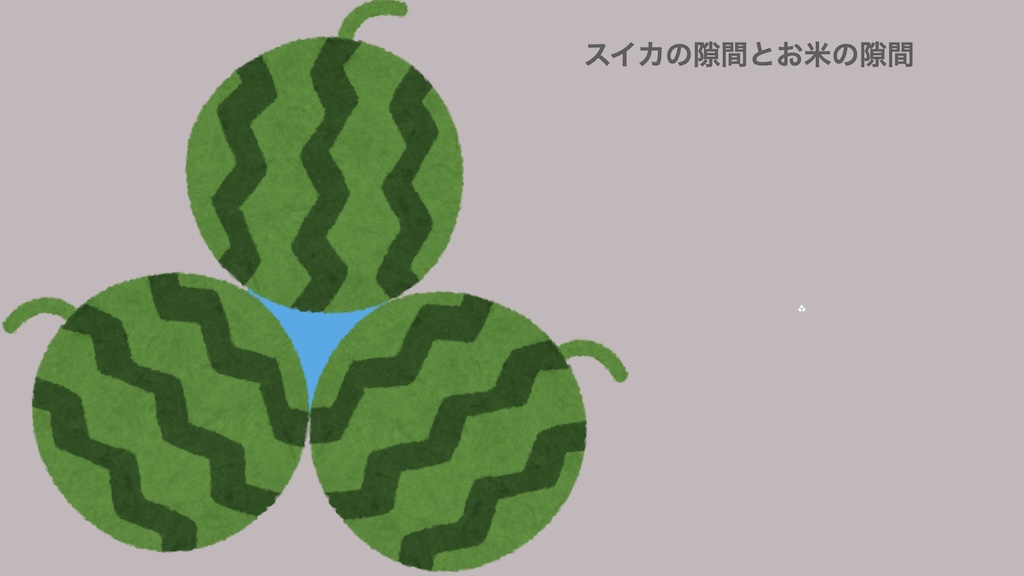

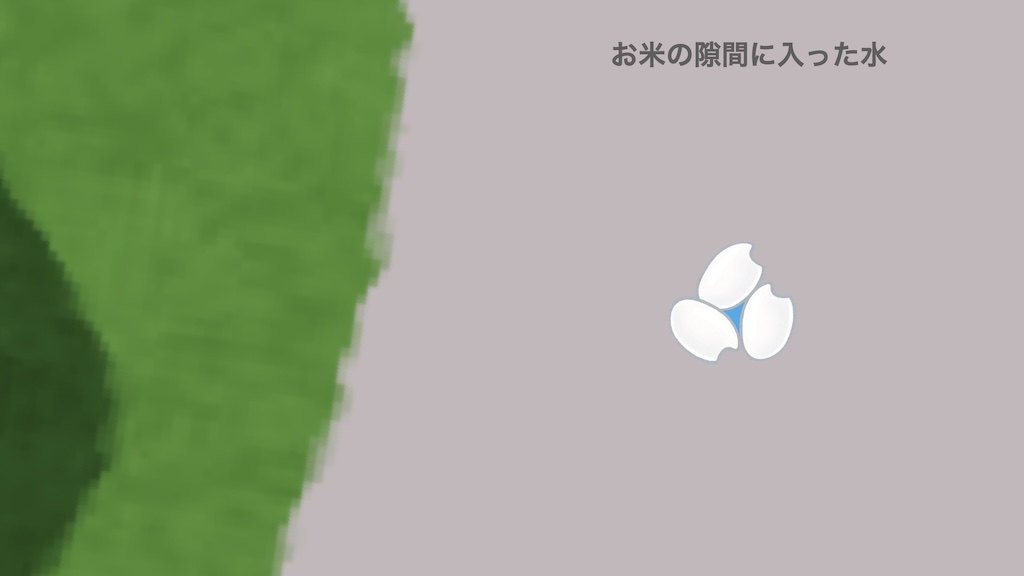

じゃあ、そのスイカ4玉を寄せて1つの隙間を作る。テーブルの上に三角形になるようにスイカ3玉を置いて、その頂点にもう1つを乗せる。お米も4粒を同じように寄せて隙間を作ると、お米で作った隙間の方が圧倒的に狭いですよね。スイカ4玉でなるべく小さい隙間を作ろうとしても、絶対にお米4粒で作る隙間の方が小さくなります。

大きい粒子同士の間には、大きな隙間ができる。同じように、砂粒子同士の間には大きな隙間ができて、粘土粒子同士の間には、小さな隙間ができます。

重要なのは、これらの隙間に水が入った時。小さい隙間にある水は、より強い力で引っ張らないと隙間から出てこられません。

だから、粘土質土壌では、隙間から水がなかなか出てこない。重力で引っ張られても隙間の中に水が保たれる、水捌けの悪い土壌、保水性の高い土壌なんだということです。逆に、砂質土壌では、大きな隙間から水が重力に任せてどんどん降っていく、水捌けのいい土壌なんだということです。

なぜ小さい隙間にある水は、より強い力で引っ張らないと隙間から出てこないのか

この「小さい隙間にある水は、より強い力で引っ張らないと隙間から出てこない現象」のことを、ちょっとだけ詳しく見てみると、表面張力と毛細管現象という言葉で説明できます。

表面張力

表面張力は、水面がコップの淵を越しても、溢れ出さない現象のことですよね。これは水の分子同士がお互いに強く引き合う力で、膜のような形をつくり、水はばらばらにならずに塊として留まろうとします。

毛細管現象

毛細管現象は、水の入ったコップにストローを入れると、コップの水面よりも、ストローの中の水面の方がちょっと高くなる現象のことです。そして、同じコップに細いストローと太いストローを入れると、細いストローの中の水面の方が太いストローの中の水面よりも高くなるんでしたよね。小学校の時に理科で実験したみたいなんですけども、覚えてますか?ストローが細いほど(隙間が小さいほど)、1mlの水に対して、水が触れている壁の面積が比率的に大きくなるので、水がその場にとどまる力が強くなる。

この二つの力が組み合わさることで、粘土質土壌では水が小さい隙間の中から出にくくなって、言わば水が土の中に閉じ込められている状態になります。

水捌けの良さと作物の相性

このポッドキャスト5回目でもお話ししたとおり、実際に農業で使われている土の基礎材料である無機物の粒子は、100%砂や100%粘土ではないんでしたよね。砂もシルトも粘土もいいバランスで入っているからこそ、植物が生きられる。いいバランスの中でも砂多めが砂質土壌で、粘土多めが粘土質土壌という名前で呼ばれているということでした。

つまり、それぞれの土壌の中に大きな粒子が作る大きな隙間も、中くらいの粒子が作る中くらいの隙間も、小さい粒子が作る小さい隙間もある。けれども、それぞれの数に差があるわけですね。砂質土壌にも粘土は少し含まれていて小さい隙間を作っているから保水しているけども、この砂質土壌としては大きな隙間の方が多いから全体として水捌けがいい土壌ということです。

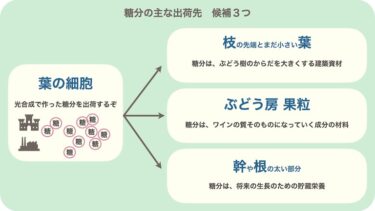

そして、その粒子が含まれてるバランス”土性”に相応しい作物を人間が選ぶことで、その砂質土壌、その粘土質土壌それぞれの水捌けのレベルを生かした栽培ができます。ぶどう栽培では、セパージュの選択とか、接木をするときの台木の選択のために土性・土の水捌けとの相性が考慮されています。

粘土腐植複合体は、お団子の隙間で水分量調節

もう一つ忘れてはいけないのが、植物にとっての冷蔵庫”粘土腐植複合体”の存在です。粘土腐植複合体については、ポッドキャスト6回目と7回目で話してきました。この冷蔵庫は、植物にとっての必須栄養素をきちんとしまっておけるという利点だけではなくて、植物にとって最適な水分量を保つことにも長けていると話しています。それは、粘土腐植複合体が大小さまざまなお団子の形で存在しているから、そのお団子の隙間が水の量を調節するのに最適だということです。

土の水捌けの良さと、場所トータルの水捌けの良さ

今日は、土そのものの水捌けの良さについてお話ししてきましたけども、ぶどう畑の水捌けを考える時は、その場所トータルの水捌けの良さも見ていきたいですよね。

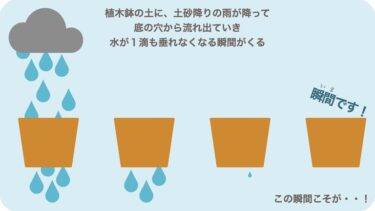

降った雨が土を通り過ぎた後に、そのまま重力に任せて降っていけるルートがあると、水捌けのいい場所になります。例えば母岩がペターっと平らで水が行き場を失ってしまうと、たとえ土が水捌けがよかったとしても、結局水はその場所にとどまるので水捌けの悪い場所になります。その点、傾斜の途中にある区画はその心配が少ないので、一般的に丘陵地は水捌けがいいと言われるわけです。

逆に、その傾斜のお終いにあるような窪地には水の行き先がないから、窪地は水捌けが悪い場所だとよく言われますけども、窪地であっても真下の母岩に亀裂が入っていると、土砂降りが降り続いても水溜まりはできません。シャンボールのとある1級畑のはじっこに深い窪みの区画があって、仕事でよく行くんですけども水溜まりになっているのを見たことがないんですよね。おそらく母岩に亀裂が入っているんだろうと勝手に妄想しています。

さらに、土の質や土の深さ、母岩の質や亀裂、傾斜と言った土地側の条件が同じだったとしても、日当たりの良さでも土の水分量は変わってきますから、ぶどう畑ってその瞬間を見るだけじゃわからない目に見えないものを妄想するのは楽しいですね。

こちらが音声版『宇宙ワイン』です。