前回から引き続き、ワインの資料の地質の項目にありがちな独特な記述と、その読み方のコツまとめを見ていきましょう。

「ミネラルが豊富な岩」という記述です。岩ってみんなミネラル100%だと思うのですが、豊富ってどういうことですか。

「ミネラルが豊富な岩」という記述です。岩ってみんなミネラル100%だと思うのですが、豊富ってどういうことですか。というユーモアたっぷりの鋭い指摘ですね。めちゃんこおもしろいです。

「植物にとっての必須栄養素である元素が複数種類含まれている岩です」という意味

せっかくユーモアのある質問をいただいだのに、真面目な答えでほんとすいません🤤けども、これは「植物にとっての必須栄養素である元素が複数種類含まれている岩です」という意味で「ミネラルが豊富な岩」と表現してるってことですね。

例えば石英質砂岩を考えてみると、石英はケイ素と酸素でできた分子(SiO₂)ですけども、ケイ素は植物にとっての必須栄養素じゃないので、その岩にどれだけケイ素がたくさん含まれていようと、栄養学的には何にもならないということですね。もちろん、石英は砂粒になって土の中にあれば水捌けのいい土壌になるので、ぶどう栽培にとって重要な役割を果たしますけども、栄養学的な面で言うとここでは勘定に入ってないということですね。

一方で石灰岩を考えてみると、石灰質はカルシウムと炭素と酸素でできた分子(CaCO₃)でしたよね。植物からしてみると根からしか吸収できない元素はこの中ではカルシウムだけですし、1つだけか・・という感じです。

では、花崗岩はというと、雲母(K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH,F)2)や長石類((Na,K,Ca,Ba)(Si,Al)4O8)といったカリウムもマグネシウムもカルシウムも鉄も含んでいる、植物にとっての必須栄養素を複数持っている岩なので、そこからできあがる土にもそれが反映されうる、もちろん風化の度合いにもよりますけれども、岩の時点では「ミネラルが豊富な岩」という言い方になるようです。ぶどう樹にとっての必須栄養素の17元素を網羅して話しているのは2回目と3回目の投稿なので、もしよかったら見てみてくださいね。

テイスティングで感じられるミネラリテと関連づけたニュアンス表現

そして、ここまでとは全く違う文脈で、ミネラル感との関連で「ミネラルが豊富な岩」と言われることがあります。テイスティングで私たちが感じるミネラル感(ミネラリテ・ミネラリティ)は、石灰岩や石灰質土壌(石灰岩を母岩とする石灰質が豊富な土)に、直接的または間接的に由来している・・という記述も目にすることがあります。もちろんこれは科学的に証明されているわけではないですけれども、この文脈でも「ミネラルが豊富な岩や土」という記述を見かけますよね。

なので、「ミネラルが豊富な岩」の用法には大きく分けて2つの文脈がありそうですね。

岩の名前についてです。同じアペラシオンの同じ母岩のはずなのに、違う名称で書かれている場合があって混乱します。

岩の名前についてです。同じアペラシオンの同じ母岩のはずなのに、違う名称で書かれている場合があって混乱します。そうですよね。これは1つの固有名詞を持った岩のことを、いろんなレイヤーで捉えて呼んでいるから起こることです。

1つの固有名詞を持った岩のことを、いろんなレイヤーで捉えて呼んでいるから

まずは、一番大きな括りで一般名詞で呼ぶ場合があります。例えば花崗岩、砂岩、石灰岩、マルヌという分類です。

次に大きな括りとしては、時代の名前でその岩を呼ぶ場合があります。白亜紀の地質、ジュラ紀の地層とか、あとはジュラ紀でもジュラ紀後期の地層というように前期中期後期に分けたり、ジュラ紀後期を3つに分けてオックスフォーディアン、キンメリジャン、チトニアンとより限定して呼んだりもします。

最も限定的なのが、固有名詞で呼ぶ場合です。地質学の分類名、石材としてのブランド名、古くからのその地域で呼ばれている岩のあだ名のような呼び方なんかがこれにあたります。

例えば、特級シャンベルタンの母岩は、大きく括ると石灰岩です。時代で括ると、ジュラ紀中期のバジョシアンとバトニアンの地層です。そして固有名詞で言うとウミユリ石灰岩と、オストレア・アキュミナタを含むマルヌと、粘土質を含む石灰岩の3つです。最後の1つ(粘土質を含む石灰岩)は一般名詞に同じ名前があるのでよく誤解されるんですが固有名詞です。

そして、もう1つありがちなのが、あえて固有名詞ではなくてその岩の特徴で記述される場合です。その岩に含まれる化石の種類、その岩の色、肉眼で見える結晶などの特徴です。こうして、あえて特徴で書かれている時は”その特徴の岩一般”の話をしているのではなくて、その固有名詞の岩の話をしているけど、繰り返し同じ語を書くことを避けるために、固有名詞の言い換えとして使われている場合が多いです。この言い換えに注意するのは読む時も、訳をする時も、引用をする時も使えるコツかなと思います。(言い換えられてる文だけを引用する場合は、そのままだと本来の意味が通らなくなるので、元の固有名詞も添えると誤解を避けることができるといった具合です。)

こんな風に、いろいろなレイヤーで呼び変えているのだけど、でも指し示しているのは1つの岩だということですね。その上で、もっと広域な話をするときに大きな括りでその岩たちのことを時代名で呼ぶこともあります。

岩には名前があって、推し活もできるということですね。あなたの推し岩を教えてくださると、私がうれしがりますのでよろしくお願いします。

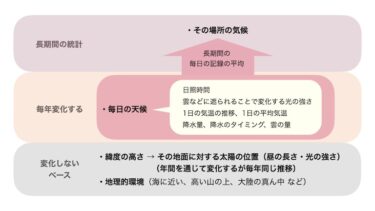

さて、地質についてがちょっとひと区切りついたので、土地編を離れて次回から気候編に突入していきましょう。

こちらが音声版『宇宙ワイン』です。